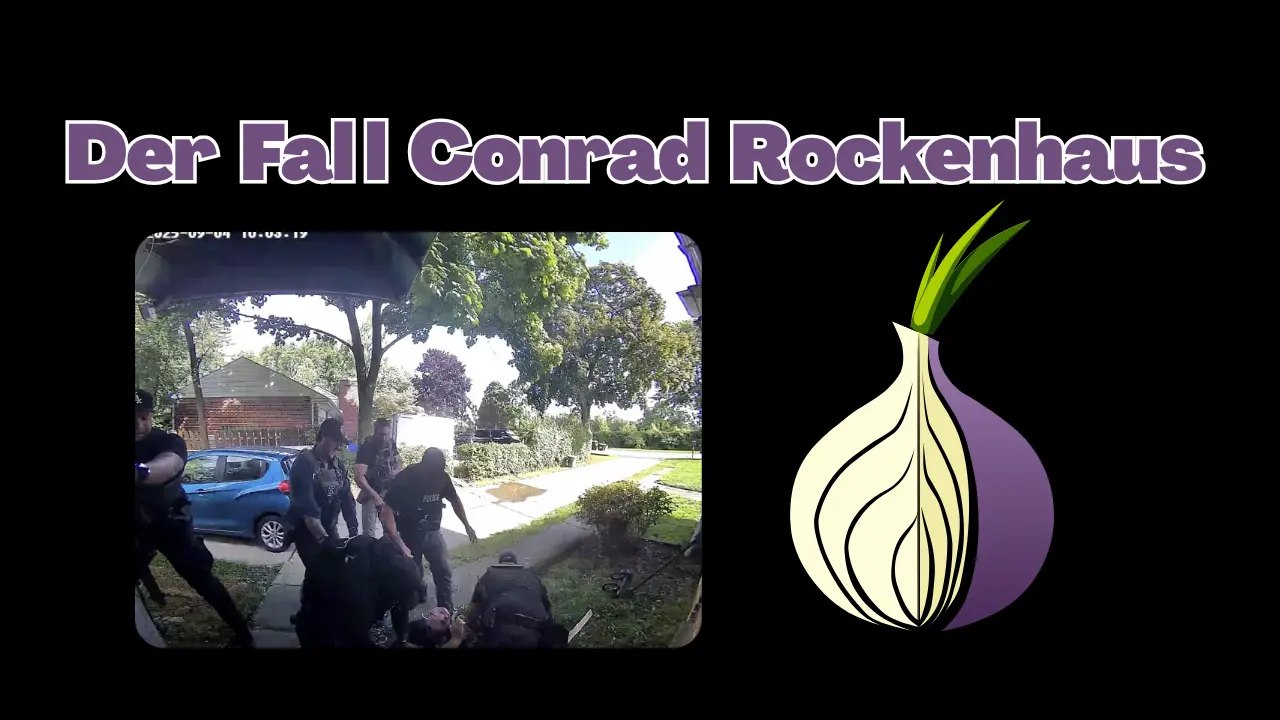

In den frühen Morgenstunden des 4. September 2025 drangen bewaffnete U.S.-Marshals gewaltsam in das Haus von Conrad Rockenhaus in Detroit ein, angeblich aufgrund eines geringfügigen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen. Rockenhaus, ein zu 100 Prozent dienstunfähiger Veteran, betrieb jahrelang Tor-Exit-Knoten, die von Journalist:innen und Aktivist:innen genutzt wurden. Weil er sich weigerte, Ermittlungsbehörden beim Entschlüsseln darüber laufender Daten zu helfen, geriet er ins Visier der Behörden. Beobachter vermuten, dass die Razzia weniger dem formalen Verstoß als vielmehr Rockenhaus’ Rolle als unbequemer Tor-Aktivist galt. Der Fall wirft grundlegende Fragen nach den Rechtsgrundlagen und Grenzen solcher anonymen Internetdienste auf.

Gesetzlicher Freibrief für Tor-Knoten?

Eigentlich ist der Betrieb eines Tor-Exit-Knotens nicht illegal. So schützt in den USA Section 230 des Communications Decency Act Diensteanbieter, die lediglich fremde Daten vermitteln, vor Haftung. Auch Rockenhaus könnte sich darauf berufen, er agiere nur als Vermittler wie ein Internetprovider. Doch in der Praxis hält dieser Schutz oft nicht stand: Wenn Kriminelle das Anonymisierungsnetz für Straftaten nutzen, geraten dessen freiwillige Betreiber trotzdem ins Fadenkreuz. So wurde in Deutschland 2024 die Wohnung des Vereinsvorsitzenden Gero Kühn durchsucht, weil Artikel 5 e.V. einen Tor-Exit-Knoten betrieb. Kühn stellte den Dienst kurz darauf ein. Solche Fälle zeigen, dass Behörden auch engagierte Tor-Helfer:innen unter Druck setzen können. Rockenhaus’ Situation verdeutlicht erneut die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Überwachung trotz Tor-Netzwerk

Als vorbestrafter IT-Experte unterlag Rockenhaus strikten Auflagen: Er hatte einer lückenlosen Überwachung seiner Computernutzung zugestimmt. Eine spezielle Software zeichnete all seine Online-Aktivitäten auf. Laut Gerichtsunterlagen besuchte Rockenhaus darüber bald die Website des Tor-Projekts und installierte das Anonymisierungsprogramm, anschließend fanden sich in den Protokollen kaum noch Einträge. Dieser Umstand deutete für die Ermittler darauf hin, dass Rockenhaus die Kontrolle mithilfe von Tor unterlief. Zudem tauchten in den Logs Suchbegriffe zur „North American Man/Boy Love Association“ (NAMBLA) auf, einer berüchtigten pädophilen Vereinigung. Auch das trug dazu bei, dass Rockenhaus weiter ins Visier der Fahnder geriet. Damit zeigte sich: Selbst Tor bietet keinen Schutz, wenn Überwachungssoftware direkt auf dem Rechner mitliest.

Behörden sehen Wiederholungstäter

Aus Sicht der Strafverfolger ist Rockenhaus kein unschuldiger Helfer des freien Internets, sondern ein rückfälliger Straftäter. Tatsächlich wurde er 2019 wegen Computersabotage verurteilt und stand seit seiner Freilassung 2021 unter Bewährung. Die erneute Festnahme erfolgte formal, weil Rockenhaus gegen diese Auflagen verstoßen haben soll. So habe er etwa die vorgeschriebene Überwachungssoftware zu umgehen versucht und dabei online nach Begriffen der pädophilen Organisation NAMBLA gesucht. Solche Funde sowie sein heimliches Tor-Engagement hätten den Verdacht weiter erhärtet. Die Behörden begründen ihr hartes Vorgehen damit, Rockenhaus habe wiederholt gegen Gesetze und Auflagen verstoßen und stelle eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Entsprechend lag gegen ihn ein Haftbefehl wegen Fluchtgefahr vor, als die Marshals zugriffen – was seine Familie allerdings bestreitet.

Familie spricht von Schikane

Rockenhaus und seine Unterstützer:innen zeichnen ein anderes Bild. Sie sehen den Veteranen als Opfer einer Behörden-Schikane, weil er sich weigerte, „mitzuspielen“. Seine Ehefrau Adrienne berichtet, sie habe kurz vor der jüngsten Verhaftung eine Beschwerde gegen einen Probationsbeamten wegen Willkür eingereicht, unmittelbar danach sei ihr Mann unter einem Vorwand inhaftiert worden. Videoaufnahmen zeigen bewaffnete, vermummte Beamte, die Rockenhaus’ Haustür aufbrechen und sogar drohen, den Hund des Paares zu erschießen. Rockenhaus erlitt infolge des Zugriffs im Gerichtssaal einen epileptischen Anfall. Zudem stand er mangels Anwalt ohne Rechtsbeistand vor dem Richter, auch das werten seine Anhänger:innen als Verletzung der Grundrechte. Für sie soll hier ein unbequemer Verfechter der Privatsphäre mundtot gemacht werden, eine Einschätzung, die in Privacy-Foren bereits lebhaft diskutiert wird.

Märtyrer oder Gesetzesbrecher?

In der Privacy-Community schlägt der Fall Rockenhaus hohe Wellen. Auf Plattformen wie Reddit diskutieren Nutzer:innen, ob der Tor-Operator ein Märtyrer der digitalen Freiheit oder ein zu Recht verfolgter Straftäter ist. Auffällig ist, dass etablierte Medien bislang kaum darüber berichtet haben – die Debatte findet vor allem in einschlägigen Foren statt. Diese Diskussion spiegelt die grundsätzliche Spannung zwischen dem Ideal der Anonymität im Netz und dem staatlichen Interesse an Strafverfolgung wider. Viele Tor-Aktivist:innen fürchten einen Abschreckungseffekt: Wer wird noch freiwillig Exit-Knoten betreiben, wenn man dafür ins Visier der Behörden geraten kann? Zugleich sehen Bürgerrechtler: innen in dem harten Vorgehen ein Exempel, das die Informationsfreiheit untergräbt. Der Fall verdeutlicht, wie schwierig die Balance zwischen Privatsphäre und Sicherheit im digitalen Zeitalter ist.

Stellungnahme von Adrienne Rockenhaus:

„Als ich sah, wie ein Bundesbeamter sich in einer Weise verhielt, die ich für schweres Fehlverhalten hielt, tat ich das, was jeder Bürger tun sollte: Ich reichte eine detaillierte, formelle Beschwerde über die offiziellen Kanäle ein. Die Vergeltung durch die Vorgesetzten des Beamten erfolgte sofort und war erschreckend, sie gipfelte in einer traumatischen Razzia in unserem Haus, basierend auf einem Haftbefehl, von dem wir beweisen können, dass er betrügerisch war. Dieser Kampf geht nicht nur um meinen Ehemann; es geht um das Recht jedes Amerikaners, Regierungsbeamte zur Rechenschaft zu ziehen, ohne dass dabei die eigene Familie terrorisiert wird. Wir werden uns nicht in Schweigen einschüchtern lassen.“

Stellungnahme von Conrad Rockenhaus:

„Als zu 100 % behinderter Veteran wurde mir gesagt, dass die überwachte Entlassung ein Prozess sei, der mir helfen solle, wieder in die Gesellschaft zurückzufinden. Stattdessen wurden meine Behinderungen – insbesondere meine traumatische Hirnverletzung, als Waffe gegen mich eingesetzt. Das Bewährungsamt hat eine unmögliche Situation geschaffen: Es zwingt mich, in Vollzeit zu arbeiten, obwohl ich von meiner Erwerbsunfähigkeit lebe, und sabotiert gleichzeitig aktiv meine Möglichkeiten, dies zu tun. Wir kämpfen für ein System, das Veteranen Gerechtigkeit und eine echte Chance auf Rehabilitation bietet, nicht eines, das ihre Verletzlichkeiten ausnutzt, nur um sie zu bestrafen.“

Anmerkung: Beide Stellungsnahmen wurden vom Englischen ins Deutsche übersetzt

Fazit

Der Fall Conrad Rockenhaus beleuchtet exemplarisch die Grauzone, in der sich Betreiber:innen von Anonymisierungsdiensten bewegen. Einerseits profitieren Journalist:innen, Aktivist:innen und dissidente Stimmen weltweit von Angeboten wie Tor, oftmals mit Billigung oder gar Finanzierung durch staatliche Stellen. Andererseits zeigen Fälle wie dieser, dass dieselben Betreiber ins Visier der Justiz geraten können, sobald der Verdacht illegaler Aktivitäten besteht. Rockenhaus’ Geschichte ist weder das Heldenepos eines unschuldig Verfolgten noch ein Triumph der Strafverfolgung. Vielmehr offenbart sie den Konflikt zwischen dem Schutz der Privatsphäre im Netz und dem Drang des Staates, Kriminellen auch in anonymen Sphären das Handwerk zu legen. Während Datenschützer:innen vor einem erschreckenden Präzedenzfall warnen, betonen Ermittlungsbehörden, dass niemand über dem Gesetz steht, auch nicht im Schutze eines Tor-Knotens. Der Fall wirft die Frage auf, wie ein Gleichgewicht gefunden werden kann, das sowohl die Freiheit des Netzes als auch die Sicherheit der Allgemeinheit wahrt.